Есть много советов по повышению продуктивности. Часто мы соглашаемся с ними, берем рекомендации на заметку, а дальше… ничего не происходит. Почему? Нашли объяснение в новой книге Максима Дорофеева «Путь джедая» (продолжении бестселлера «Джедайские техники»).

«Знать» не равно «делать»

Путь джедая

Первое правило, которые вы услышите от тренера по боксу: «Не закрывай глаза, когда в тебя летит удар». Отличное правило. Понятно, чем продиктовано, дополнительных пояснений не требует. Не ясна самая малость: как научиться это делать? Узнать совет — дело десяти секунд. Но для того, чтобы натренировать себя ему следовать, потребуются годы.

А вы часто занимаетесь теоретическим боксированием?

В буддистской традиции выделяют три составляющих обучения. Они расположены не в строгой последовательности, а скорее находятся в балансе.

- Получение информации. Слушание учителя, чтение текстов. Мы узнаем что-то новое.

- Осмысление информации. Мы смотрим, как новый фрагмент знания вписывается в нашу нынешнюю картину мира. Обсуждение и ведение дискуссий — тоже одна из форм осмысления.

- Применение на практике. Обновление нашей картины мира.

В реальной жизни (особенно в деловой) часто наблюдается перекос в сторону получения информации. В особо запущенных случаях все постоянно ходят по встречам, пишут друг другу в почте и чатах, звонят… Но, кроме этого, мало кто что-то делает и еще меньше об этом думают, но все очень бурно это обсуждают. По какой-то причине мы часто переоцениваем знание — простое концептуальное знание, первый столп у буддистов. А практики, эксперимента нам наоборот не хватает.

Мы не видим вещи такими, какие они есть

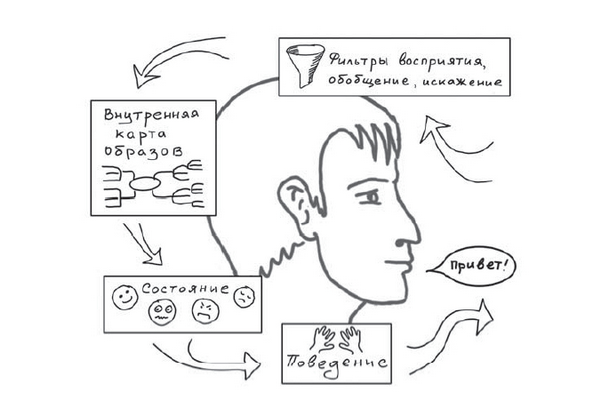

Мы воспринимаем информацию с помощью органов чувств. Затем часть данных отсеивается, а из того, что останется, ум быстро и незаметно конструирует картину увиденного. А еще наслаивает на нее домыслы и суждения.

Взаимодействие с окружающим миром происходит примерно так

Многие (если не все) свойства, которые мы привыкли приписывать вещам, на самом деле — всего лишь игра нашего восприятия. Например, вместе с оповещением к вам прилетает новая небольшая задача. Вы тут же начинаете ощущать ее как важную и даже немного срочную. Но ощущения далеко не всегда соответствуют действительности. Стоит вам поймать импульс, толкающий в сторону немедленного выполнения этой задачи, и просто взглянуть в свой список, с определенной вероятностью вы увидите более важные дела. И отложите новую, только что прилетевшую.

Модель двойных убеждений

Допустим, мы узнали шикарный совет по повышению продуктивности. И решили ему следовать. Но отказаться от старой модели поведения сложно. Это не то же самое, что загрузить новые файлы на диск компьютера. Когда мы пытаемся измениться, в нас одновременно могут существовать два противоположных убеждения — и старое, и новое, и каждое из них работает в том или ином случае.

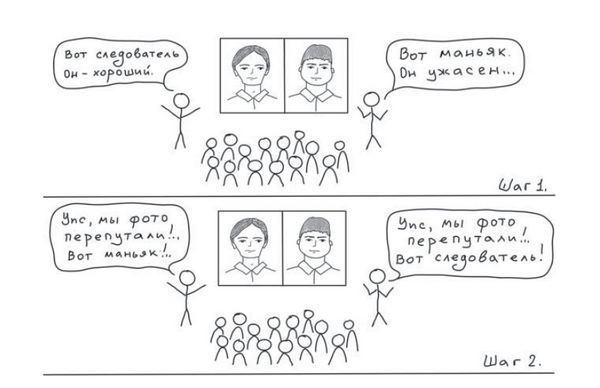

Этот эффект был обнаружен и продемонстрирован учеными Университета Вирджинии. Двум группам испытуемых предъявляли фотографии двух незнакомцев. О первом говорили, что он маньяк-насильник, а о втором — что он уважаемый следователь из хорошей семьи. Но с испытуемыми второй группы как будто вышла ошибка, экспериментатор извинялся и говорил, что перепутал снимки. На самом деле первый человек — уважаемый следователь, а вот второй — маньяк-насильник.

Представили?

Далее участникам предложили ответить на вопросы, выявляющие их отношение к людям на фото. Когда на ответ давалось всего 3 секунды, испытуемые второй группы показывали положительное отношение к человеку, которого им сначала представили как следователя, а потом, извинившись, сказали, что он все-таки маньяк.

Когда нас торопят, мы демонстрируем не то отношение и взгляды, которые характерны для нас в спокойном состоянии. Если учесть, что в реальной жизни суеты вокруг довольно много, то, даже если мы всем сердцем примем информацию о новом, более выгодном поведении, это еще не будет означать, что наше поведение изменится.

Бывает и так

Это может выражаться, например, в следующем. Человек начинает учиться (на тренинге или самостоятельно с книгой). В ходе обучения он признает необходимость ведения списка задач и понимает, что не стоит импульсивно реагировать на входящие сообщения, особенно в том случае, когда в списке содержатся важные пункты. Он может даже успешно выполнить упражнения на тренинге. Но, оказавшись на рабочем месте, все равно первым делом полезет проверять чаты и почту, потому что «вдруг там что-то срочное», а в список задач с сожалением посмотрит лишь вечером.

Универсальной методики и волшебной таблетки нет

Часто, сталкиваясь с нежелательным явлением, мы ожидаем, что есть некий рецепт, трюк или прием, который поможет нам полностью от этого явления избавиться. Но так бывает очень редко.

Во-первых, из-за разницы в восприятии мира разным людям могут потребоваться разные подходы (вплоть до диаметрально противоположных) для достижения одного и того же результата.

Во-вторых, большинство приемов и методов влияют на нежелательное явление, но глубина эффекта редко бывает значительной.

Значит ли это, что советы по продуктивности не работают? Нет. Просто все, что мы имеем, — набор маленьких рецептов. Каждый из них по отдельности не дает впечатляющего результата. Но стоит применить их одновременно и настроить под себя, как шансы на значительный эффект существенно возрастают. Попробуйте!

По материалам книги «Путь джедая»

Обложка поста — pixabay.com, иллюстрации — из книги