Некрополи Санкт-Петербурга — это не только места упокоения, но и уникальные исторические хроники, запечатленные в камне. Они хранят биографии великих людей и удивительные тайны, неожиданные находки и причудливые традиции.

Принесли 10 фактов из «Некрополей Петербурга» Маргариты Николаевой — создательницы просветительского проекта Whatiscemetery. Из книги вы узнаете, какие символы скрываются на старинных надгробиях, где хоронили первых строителей города, как выглядели кладбища разных эпох и какие удивительные артефакты находят археологи под улицами современного Петербурга.

Бумажная книга Электронная книга

1.

На Смоленском православном кладбище есть памятник Н. А. Стенбок-Фермор, богатейшей женщины Российской империи, в виде саркофага, полностью покрытого цветами.

2.

Там же можно найти надгробие-голгофу в виде Гром-камня, и скульптурные надгробия, и многочисленные ажурные кресты. С роскошными дореволюционными надгробиями соседствуют скромные советские бетонные кресты и многочисленные современные памятники, среди которых встречаются и весьма необычные примеры в виде мобильного телефона или шахматной доски.

3.

Несмотря на произошедшие в XX веке события, в Петербурге все еще можно посетить многие кладбища XVIII века. Так, хотя Сампсониевские кладбища были закрыты больше двухсот лет назад, мы все еще можем представить, как они выглядели раньше — все благодаря найденным во время современных археологических изысканий на территории некрополя старинным надгробиям: в основном это известняковые плиты с причудливым шрифтом и обязательными адамовыми головами в ногах.

Увидеть эти редкие для Петербурга примеры надгробных сооружений первой половины XVIII века можно в галереях Сампсониевского собора. Там же сохранились вмонтированные в стены памятные плиты. О самом кладбище напоминает небольшая стела в виде надгробия слева от храма с надписью «В память о захоронениях Сампсониевского кладбища XVIII века».

4.

На Малоохтинском кладбище старообрядцы-поморцы вели летоисчисление от сотворения мира, а не от Рождества Христова, поэтому на некоторых надгробиях встречаются даты вроде 7379 года.

Читайте также:

5.

Некоторые могильные ограды на Никольском и Новодевичьем кладбищах выглядят точно так же, как решетки балконов доходных домов Петербурга — например, в точности совпадают балконная решетка дома № 127 по Садовой улице и ограда могилы Л. А. Кизель недалеко от входа на Новодевичье кладбище (11-й участок). Это объясняется тем, что производитель продавал решетку для разных целей: можно было приобрести ее для дома, а можно — для кладбища.

Ограда могилы Л. А. Кизель на Новодевичьем кладбище и балконная решетка дома на Садовой улице. Фото автора.

Узоры метлахской плитки на кладбищах тоже нередко совпадают с узорами в петербургских парадных. Все это только усиливает образ кладбища как некоего города в городе, позволяет бесконечно любоваться архитектурными деталями, общими для живых и мертвых.

6.

На закрытие первых официальных петербургских кладбищ, несомненно, повлияло официальное открытие указом Елизаветы Петровны в 1756 году комплексов Волковских и Смоленских кладбищ, которые почти на весь XIX век стали главными некрополями Петербурга. Этот же указ императрицы запретил хоронить на ранее открытых кладбищах — исключение было сделано только для знатных.

Еще одной причиной мог стать указ 1771 года о закрытии кладбищ в черте города по всей стране и основании новых за его пределами из-за эпидемии чумы. Аналогичный документ «О запрещении на погребение при церквах в черте города…» был опубликован в 1772 году в Петербурге. Возможно, страх перед неизвестной болезнью влиял сильнее, чем указ власти, и потому запрет на захоронения в черте города сработал.

7.

Указом Елизаветы Петровны от 1746 года было запрещено хоронить везде, кроме Ямского кладбища, Охты и Выборгской стороны. Этот запрет сильно ударил по жителям Васильевского и Петербургского островов: перевозить умерших через реки было непросто. Поэтому в 1755 году императрица дала разрешение «усопших со всего Петербургского острова хоронить при… церкви Преображения Господня, что в Колтовской слободе».

К 1779 году это кладбище считалось упраздненным, однако в 1799 году местные жители просили военного губернатора Петербурга открыть кладбище снова: людям приходилось «…сберегать усопшее тело в доме более десяти дней» во время ледохода и ледостава, что было неудобно, а кладбище на Аптекарском острове было расположено низко и подвергалось расхищениям. Кроме того, просители утверждали, что учреждение кладбища могло бы поправить материальные дела церкви, и предлагали удобное место — далеко от жилья, на высоком месте, не подвергавшемся наводнениям.

8.

Сохранились сообщения о том, что в конце 1760-х тела на кладбище не успевали погребать и от них «происходила великая духота». Богословское кладбище было закрыто в 1788-м — тогда его думали «…несколько приблизить к Сампсониевской церкви на казенную землю и огородить забором, а Богословскую церковь упразднить», поскольку церковь служила пристанищем беглым людям. Позднее церковь разобрали на стройматериалы, но кладбище получило вторую жизнь в 1810 году — после того как Большеохтинское кладбище оказалось переполненным.

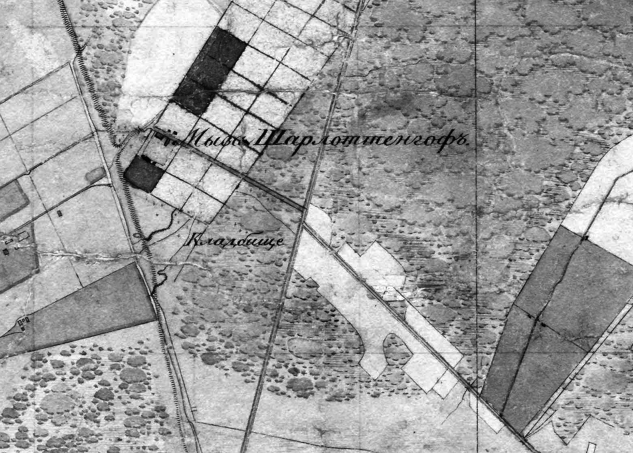

Предполагаемое местонахождение первого Богословского кладбища, 1824.

После эпидемии холеры в 1831 году старое Богословское кладбище, вероятно, было закрыто окончательно, но год спустя сообщалось, что «…на Богословском кладбище, по неимению ограды, кости человеческие обнажаются хищными зверями и пасется городское стадо, а потому и погребение там… весьма неприлично и даже противно уставам православной церкви».

9.

В конце 1970-х годов вновь появились предложения по использованию территорий закрытых кладбищ для городского строительства. К тому времени в Ленинграде было 7 действующих, 8 полузакрытых и 14 закрытых кладбищ.

Отмечалось, что «…генеральным планом развития Ленинграда, утвержденным… в 1966 году, к 1990 году намечалось превратить большинство городских кладбищ в парки и сады… <…> [однако] …использование их [территории закрытых кладбищ. — Прим. авт.] для нужд городского строительства, как показало обследование кладбищ, не может быть однозначным, т. е. только в качестве объектов озеленения».

Были предложены и конкретные решения: изъять больше 30 га из территории Смоленских кладбищ под парки, а существующие там захоронения перенести, разделив территорию кладбищ на две зоны: мемориальный парк-некрополь и сохраняемое благоустроенное закрытое кладбище. Армянское и Малоохтинское кладбища предполагали полностью превратить в сад с перезахоронением останков из посещаемых могил на одном из действующих кладбищ города, а имеющиеся ценные памятники и надгробия с непосещаемых могил перенести в какой-либо парк-некрополь. Другие закрытые кладбища также планировалось поделить на зоны с переносом захоронений.

К сожалению, несмотря на невыполнение очередного плана по использованию территории кладбищ, некоторые некрополи все-таки пострадали от «городского строительства». Например, в 1980-х часть Смоленского православного кладбища отвели под постройку заводских цехов, а на нескольких участках Смоленского лютеранского кладбища построили пожарную часть. В то же время через Большеохтинское кладбище проложили дорогу — проспект Энергетиков. Надгробия с утраченных участков либо переносили на соседние, либо разбивали и использовали как строительный материал.

Читайте также:

10.

Кладбища, как неотъемлемые части Петербурга, принимали на себя все изменения города, будь то война, увеличение количества жителей столицы или смена правителей. Но на кладбища влияли и различные природные явления, с которыми сталкивался Петербург.

Одним из таких явлений стало разрушительное наводнение 1824 года. Наводнения в городе случались и до и после, однако именно наводнение 1824 года, как одно из сильнейших за всю историю города, осталось запечатленным и на стенах Петербурга в виде небольших мраморных табличек, показывающих пугающе высокий уровень воды, и в личных дневниках петербуржцев, и в литературе, как отечественной (вспомните «Медного всадника»), так и зарубежной, и — что интересует нас больше всего — на кладбищах.

Плита на могиле погибших от наводнения 1824 года. Фото автора.

Сильнее всего от воды пострадали Смоленские кладбища, находящиеся на Васильевском острове. Вспоминают, что «…заборы вокруг него [православного кладбища. — Прим. авт.] были уничтожены, кресты с могил унесены на Петербургскую сторону, где в казенных заведениях топили ими печи в продолжении целой зимы.

Старыя могилы занесены землею, так что после трудно было определить самое их место. После наводнения некоторые совсем не нашли могил своих родственников. Некоторые монументы были свалены и разбиты, другие — подмыты водою, каменныя плиты сдвинуты с места и занесены землею, и весьма многия безвозвратно потеряны.

Восстановление кладбища и его инфраструктуры заняло несколько лет.

Несмотря на, казалось бы, удаленность от большой воды, Волковское кладбище тоже было затронуто наводнением: «…на 12 верст [почти 13 км. — Прим. авт.] около П[етер]бурга простиралось наводнение, что гробы с телами мертвых, подмытые водою на Волковом кладбище, плавали по улицам».

Книга «Некрополи Петербурга» — это возможность погрузиться в мир, который часто остается за пределами экскурсионных маршрутов. Узнать, как менялся город, какие эпидемии переживало население, какие культурные и архитектурные тенденции господствовали в разные эпохи. И возможно, вдохновиться на собственное расследование — как показывает история, иногда самые неожиданные открытия скрываются там, где мы меньше всего ожидаем.

По материалам книги «Некрополи Петербурга».

Обложка и фотографии из книги.