Наука развивается бок о бок с технологиями. Благодаря новым знаниям ученые совершают открытия, необходимые для изобретения новых технологий, а технологии, в свою очередь, показывают ученым новые пути для исследований. История знает несколько случаев, когда происходил большой скачок в развитии доступных науке инструментов и технических средств. Делимся интересными фактами из книги «Главное в истории науки».

Алхимики

Пока греческие натурфилософы были заняты своими умозрительными заключениями, алхимики изобретали более прикладной подход к исследованию природы. Вероятнее всего, корни слова «алхимия» кроются во фразе «из царства аль-Кеми» (арабский вариант древнего наименования Египта). «Кеми» значит «черные земли» — это указание на плодородные почвы дельты Нила, где алхимики осели во II веке до н. э.

Для современного человека алхимики скорее ближе к волшебникам, нежели к ученым. Они не делали различий между магией и наукой, а вызов духов с помощью невнятных песнопений был важной частью их экспериментов. К тому же алхимики стремились к богатству и власти, а потому намеренно хранили в тайне результаты своей деятельности. Работа Джабира ибн Хайяна (721–813) была настолько трудна для понимания, что, по одной из версий, его имя дало жизнь английскому слову gibberish («тарабарщина»).

Новые знания о природе стали побочным продуктом стремления алхимиков к главной цели — богатству и вечной жизни. Они искали философский камень — магическое вещество, превращавшее дешевые материалы в золото, — и панацею — эссенцию, что лечила любые болезни и даровала бессмертие. Китайские алхимики, тщась найти источник вечной жизни, по чистой случайности изобрели черный порох, а поиски философского камня принесли знания о веществах, элементах и химических реакциях.

Алхимия (после 1558). Гравюра Питера Брейгеля — старшего (ок. 1525–1569). Иллюстрация из книги

Электричество

Электричество изучали с древнейших времен. В VII веке до н. э. Фалес исследовал, как янтарь притягивает и отталкивает пух. От греческого наименования янтаря явление и получило название — «электрон» (ἤλεκτρον). К середине XVIII века подобные источники статического электричества помещали в обернутый фольгой контейнер — лейденскую банку. Именно одно из таких устройств Бенджамин Франклин рассчитывал наполнить энергией от разряда молнии. Он так этого и не сделал (хотя другие лишились жизни, пытаясь осуществить его задумку), но распространил идею о том, что электрические разряды могут быть положительными и отрицательными.

В 1800 году Алессандро Вольта (1745— 1827) изобрел первую современную батарею, в которой непрерывный поток электрического заряда (тока) создавался путем химической реакции (так называемый гальванический элемент). Батареи весьма разнообразных конструкций позволяли ученым обеспечивать постоянную передачу энергии для питания механизмов и освещения.

В 1820 году была обнаружена связь между электричеством и магнетизмом, а год спустя Майкл Фарадей (1791–1867) научился управлять этими двумя полями, чтобы изобрести двигатель. В версии 1821 года — примитивном прототипе — непрерывное круговое движение обеспечивалось притяжением и отталкиванием между проволокой и магнитом. Еще через десять лет Фарадей выяснил, что перемещение проволоки внутри магнитного поля создавало в проволоке ток. Так, помимо двигателя, Фарадей изобрел электрогенератор.

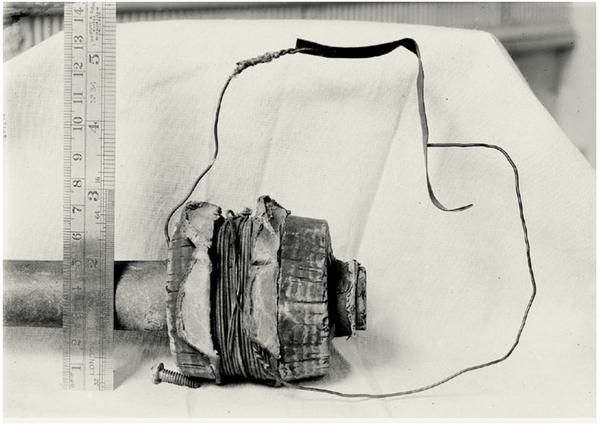

Проволочная катушка, с помощью которой Майкл Фарадей извлек то, что он описал как «хорошо различимую, хотя и малую» искру. Фото из книги

От люстры до субатомных частиц

В 1583-м Галилео Галилей — возможно, это было первым открытием в его блистательной научной карьере — обратил внимание на свойство маятника, позволившее совершить переворот в науке и технологиях. Существует легенда, что на мессе в Пизанском соборе Галилео заметил, как качается большая люстра, которую задел церковный служитель, зажигавший на ней свечи. Используя собственный пульс в качестве таймера, Галилео убедился, что, независимо от силы толчка и амплитуды движения, время каждого колебания — период — остается постоянным.

Двадцатью годами позже Галилео вернулся к этой теме и обнаружил, что масса груза также не сказывается на периоде колебания, что означало только одно: время колебания определялось исключительно длиной маятника. (Маятник с периодом в одну секунду имеет длину 99,4 миллиметра.)

Впервые этот универсальный закон был применен на практике, когда люди начали использовать маятник в качестве секундомера; однако поле исследований расширялось и дошло до физики колебаний и волн, которая помогла ученым изучать волны, силу, гравитацию и даже субатомные частицы.

Подготовлено по книге «Главное в истории науки».