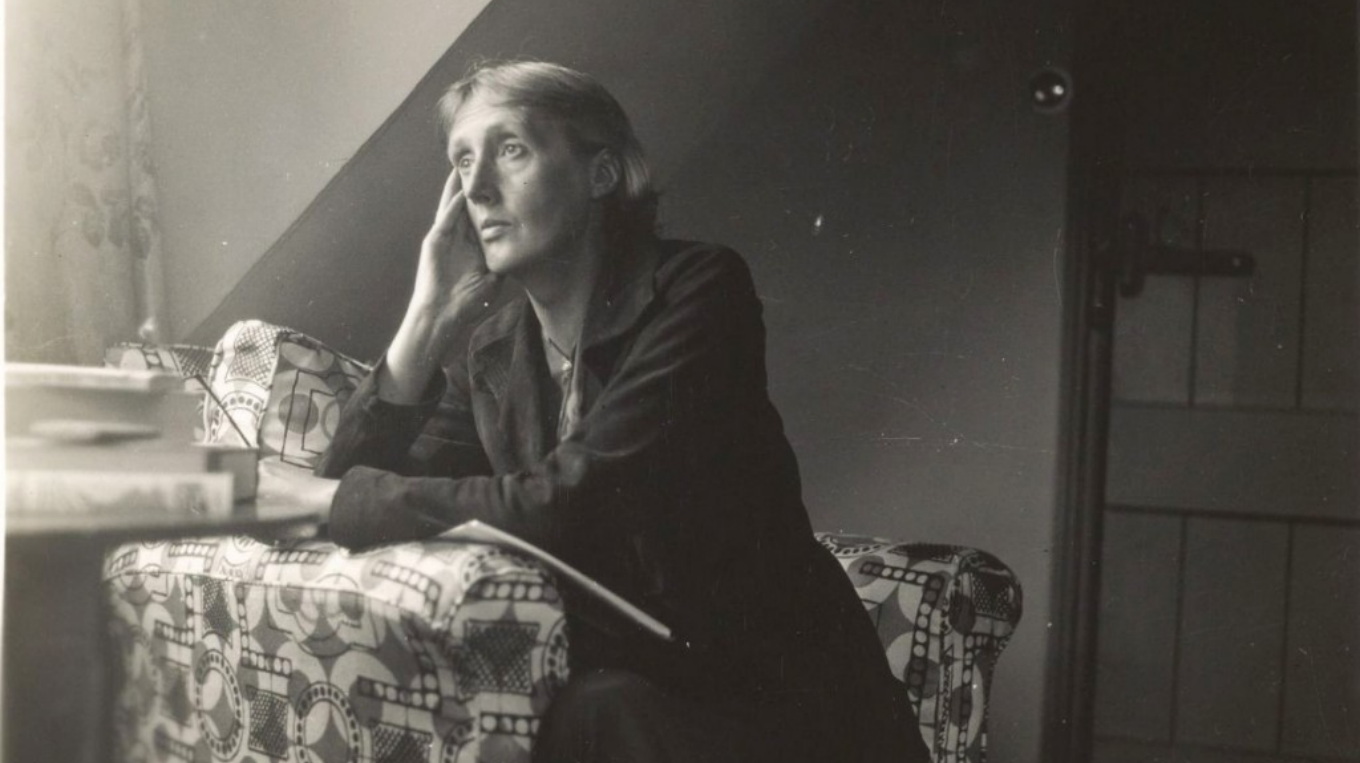

В знаменитом эссе «Своя комната» британская писательница и литературный критик Вирджиния Вулф утверждает: главное, чего не хватало женщинам для творчества, — это уединенная комната и минимальный доход. Таких элементарных вещей не могла себе позволить ни одна из ее великих предшественниц.

Появившееся в 1929 году, это эссе стало важным феминистским высказыванием. С того времени изменилось многое, но и сегодня рассуждения Вулф невероятно злободневны. Это один из самых воодушевляющих текстов, адресованных женщинам-творцам, которые хотят найти свое место в мире и добиться успеха.

Делимся интересными отрывками.

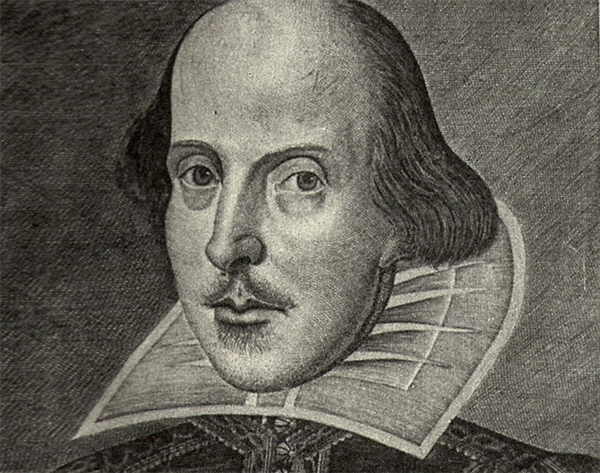

Несбывшиеся писательницы

Плохо то, что о женщинах до XVIII века нам ничего не известно. У меня даже нет никакого образца, который можно было бы изучать. Денег у них, очевидно, не было; согласно профессору Тревельяну, их насильно выдавали замуж прямо из детской, лет в пятнадцать-шестнадцать. Странно было бы, конечно, если бы одна из них в такой обстановке взяла да и написала шекспировскую пьесу.

Мне вспомнился один пожилой епископ, ныне покойный, который утверждал, что ни одной женщине, когда-либо жившей или живущей, не суждено обладать шекспировским даром. Он писал об этом в газеты.

Глядя на полку с книгами Шекспира, сложно было не признать, что хотя бы в одном старый епископ оказался прав: во времена Шекспира ни одна женщина не могла написать шекспировскую пьесу.

Шекспир получил образование, отправился в Лондон, стал успешным актером и реализовал свой талант. Родись он женщиной, ему все это было бы недоступно

Когда я читаю, как топили очередную ведьму, об одержимых, травницах или даже просто матерях талантливых мужчин, я сразу думаю, что речь идет о несбывшейся писательнице, поэтессе, немой и бесславной Джейн Остин, еще одной Эмили Бронте, которая сходила с ума на болотах или бродяжничала и кривлялась под пытками собственного таланта.

Не нужно быть психологом, чтобы понять, что одаренная поэтесса в то время была бы подвергнута остракизму окружающих и сходила бы с ума от внутренних противоречий, так что ей вряд ли удалось бы сохранить рассудок и здоровье.

Великие поэты умирают в муках

Вплоть до XVIII века творцы не рассуждали о своем творчестве. Возможно, эту традицию начал Руссо. В любом случае, лишь к XIX веку самосознание развилось до такой степени, что мужчины начали рассуждать об этом в исповедях и дневниках. Создавались их жизнеописания, а после смерти их письма публиковали.

Хотя мы и не знаем, через что прошел Шекспир, пока писал «Короля Лира», мы знаем, как Карлейль писал «Французскую революцию», каково было Флоберу работать над «Мадам Бовари» и что испытывал Китс, когда пытался писать стихи и противостоять грядущей смерти и безразличию общества.

Бесконечные современные работы, посвященные исповедям и самоанализу, говорят нам, что гениальные труды требуют колоссальных усилий. Все восстает против целостности и полноты этих трудов. В первую очередь мешают материальные обстоятельства. Собаки лают, люди отвлекают, здоровье подводит, а еще надо зарабатывать деньги.

Особенно невыносимыми эти обстоятельства делает пресловутое безразличие общества. Обществу безразличны стихи, романы и истории. Ему все равно, найдет ли Флобер нужное слово, выверит ли Карлейль очередной факт. И уж конечно, оно не будет платить за то, в чем не нуждается.

Поэтому писатели — Китс, Флобер, Карлейль — страдают от бесконечных помех и препятствий, особенно в юные и самые творческие годы. В этих трудах слышны проклятия и плач. «Великие поэты умирают в муках» — вот их печальный лейтмотив. Чудо, если вопреки препонам книга все же появится на свет, и уж наверняка она будет немного увечной, чуточку неполноценной.

Жан-Жак Руссо

Но женщине все эти тяготы давались куда сложнее. Во-первых, вплоть до самого XIX века нельзя было и помыслить о своей комнате, а уж тем более — тихой, разве что повезло родиться в очень богатой или высокопоставленной семье.

Поскольку собственного дохода (чей размер полностью зависел от отца) едва хватало на одежду, ей недоступны были утешения, которыми радовали себя малоимущие Китс, Теннисон или Карлейль, — пешая прогулка за городом, поездка во Францию, отдельное жилье, пусть скромное, но все же спасающее от семейной тирании.

Материальные трудности были мучительны, но еще хуже оказывались нематериальные. Китсу, Флоберу и прочим гениям приходилось сражаться с равнодушием целого мира, но женщина имела дело не с равнодушием, а с враждебностью.

Мужчинам общество говорило: пиши, если желаешь, мне это безразлично. Женщину оно осыпало насмешками: писать вздумала? Да кто ты такая?

Для абсолютного высвобождения творческого потока разум должен раскалиться добела и сиять подобно шекспировскому, когда тот писал «Антония и Клеопатру». Не должно быть никаких препятствий, никаких инородных примесей.

В XVI веке невозможно было найти женщину в подобном состоянии разума. Вспомните хотя бы елизаветинские надгробия с коленопреклоненными младенцами, ранние смерти, темные душные комнаты, и вы поймете, что женщины просто не могли тогда писать стихи.

Женские переживания в гостиной

Художественные наклонности у женщины не поощрялись и в XIX веке. Напротив, ее осаживали, обрывали, отвергали. Все силы у нее уходили на то, чтобы доказывать и опровергать.

При этом, как жаловалась мисс Найтингейл, «у женщины нет и получаса, чтобы побыть наедине с собой»: ее постоянно отвлекали. Если она писала, ей приходилось заниматься этим в общей гостиной. Наблюдение за характерами и чувствами окружающих (все в той же гостиной) было единственным доступным видом литературного образования.

Джейн Остин

Джейн Остин прятала свои рукописи или накрывала их листком промокательной бумаги. Ей было неловко писать «Гордость и предубеждение». Интересно, был бы этот роман лучше, если бы Джейн Остин не считала нужным прятать рукопись ото всех?

Прочитав страницу-другую, я не нашла ни малейшего признака, что эти обстоятельства как-то ей повредили. Возможно, тут-то и кроется главное чудо: эта женщина в начале XIX века писала без ненависти, обиды, страха, не пытаясь ни протестовать, ни проповедовать.

Возможно, ей не было свойственно стремиться к недоступному. Ее талант превосходно подходил к обстоятельствам ее жизни. Вряд ли, впрочем, это верно для Шарлотты Бронте. Если перечитать ее тексты и отметить все резкие повороты, все вспышки, то становится ясно — ей так и не удалось выразить себя в полной мере.

Книги у нее выходили искаженные и перекрученные. Она бушевала от гнева там, где следовало писать спокойно, была безрассудна там, где стоило проявить мудрость. Она писала о себе, вместо того чтобы писать о своих персонажах. Она воевала со своей участью, потому и умерла в молодости, побежденная и подавленная.

Шарлотта Бронте

Сложно удержаться от догадок — что было бы, если бы Шарлотта Бронте имела годовой доход хотя бы 300 фунтов, если б она лучше знала деловой мир, побывала в городах и местах, где жизнь била ключом, набралась бы жизненного опыта, общалась с единомышленниками и людьми с разными характерами.

Она прекрасно понимала, как расцвел бы ее талант, если бы не был потрачен на одинокое созерцание дальних полей, если бы ей была дарована возможность путешествовать, приобретать новые знакомства и впечатления.

Путь к интеллектуальной свободе

Позвольте мне процитировать профессора литературы, который куда лучше меня знает, как становятся поэтами. Сэр Артур Квиллер-Кауч пишет:

«Назовем несколько великих поэтов последнего века: Кольридж, Вордсворт, Байрон, Шелли, Лэндор, Китс, Теннисон, Браунинг, Арнольд, Моррис, Россетти, Суинберн — на этом можно остановиться. Все они, кроме Китса, Браунинга и Россетти, окончили университет, а из них троих только Китс, умерший молодым, в расцвете лет, жил в бедности.

Это может показаться грубым, и это очень печально, но правда такова: теория о том, что поэтический гений дышит где хочет и равно расцветает в богатстве и бедности, крайне далека от истины. Правда такова: девять человек из этих двенадцати получили университетское образование, а значит, у них были средства на лучшее образование в Англии.

Из оставшихся троих Браунинг, как вы знаете, преуспевал, и я готов поспорить, что, будь он бедняком, он не смог бы написать „Саула“ или „Кольцо и книгу“ — так же как Рёскин не написал бы „Современных художников“, не будь его отец преуспевающим дельцом. У Россетти был небольшой доход, а кроме того, он писал картины.

Остается лишь Китс, которого рано прибрала Атропос, как и Джона Клэра в сумасшедшем доме, и Джеймса Томсона, который с горя принял настойку опия. Это ужасные факты, но надо взглянуть им в лицо.

Джон Китс скончался на 26 году жизни

Совершенно очевидно, что вследствие некоего изъяна в нашем обществе у неимущего поэта нет ни малейших шансов выжить — не было их и двести лет назад.

Поверьте мне — почти за десять лет я побывал в трехстах с лишним начальных школах: сколько бы мы ни разглагольствовали о демократии, у английского ребенка из бедной семьи не больше шансов обрести интеллектуальную свободу, необходимую для становления великого писателя, чем у сына афинского раба».

Нельзя выразиться более прямолинейно. Интеллектуальная свобода зависит от материальных факторов. Для творчества необходима интеллектуальная свобода. А женщины всегда жили в нищете: не только последние двести лет, а с самого начала времен.

Таким образом, у женщин не было ни малейшего шанса создавать литературу. Вот почему я так настаиваю на важности дохода и собственной комнаты.

По материалам книги «Своя комната»