Инициация — один из самых распространенных сказочных и мифологических сюжетов. В своем первозданном виде этот обряд перестал существовать века назад. Долгое время он видоизменялся и трансформировался и потому в сказках предстает в завуалированной форме.

Рассказывает, в чем суть этого обряда и с чем он был связан.

Инициация или посвящение: что это?

Для архаического человека посвящение было естественным и необходимым условием существования. Таким образом он переходил от природного состояния к социальному и получал разные права: голосовать на совете племени, участвовать в ритуалах, вступать в брак и, соответственно, иметь детей, то есть продолжить себя в потомстве.

В целом институт инициации стоял у истоков человеческого самосознания. Когда господствовала охотничья культура с тотемными культами, человек видел и осознавал себя либо зверем, либо потомком зверя. Аграрная культура и ее культ принесли ему осознание себя человеком, а инициация стала обрядом посвящения в люди.

Она давала сакральные знания об устройстве человеческого тела и самого мира, а также понимание вечности жизни и собственного бессмертия.

Бумажная книга Электронная книга

Кто придумал инициацию?

Наблюдения за природными циклами, за сменой фаз Луны, за тем, как плод дает семена, а семя пускает корни и преображается в новое растение, стали не просто любованием, а знанием.

В архаическом понимании человеческая жизнь во многом похожа на жизнь растений. Инициация позволяла связать воедино жизнь, смерть и возрождение, объяснив их в терминах аграрного цикла: зерно падает в землю, умирает, возрождается, дает другие зерна, готовые тоже упасть, умереть и возродиться.

Проходя через инициацию, архаичный человек доказывал, что он не зверь, отвергал инстинкт самосохранения, а затем приобретал личный опыт гибели и воскрешения. После этого он уже не боялся смерти, зная, что вновь может возродиться, как уже сделал однажды.

Отголоски аграрных культов еще слышны в языке. Люди до сих пор говорят о жизни человека терминами аграрной культуры: пора цветения, расцвет, пора увядания, плод страсти или любви, семя, пустоцвет.

Бумажная книга Электронная книга

Женская и мужская инициация

Можно предположить, что наиболее древней была женская инициация. Женщине сама природа подбрасывала загадки, и обряд посвящения пробовал объяснить таинственные изменения женского тела: наступление менструаций, беременность, появление молока и кормление грудью. Мужское тело не знает столь глобальных трансформаций, и необходимости что-либо объяснять не возникало.

Судя по сказкам, девочки проходили обряд посвящения легче. Их инициация соотносилась с нормальным женским развитием и женской природой: девочки узнавали больше о себе и своем теле, и это почти не пугало их.

С развитием патриархальных порядков появились подобные обряды и для мальчиков, которым испытания казались чуждыми, «пожирающими».

Матриархальная эпоха тоже оставила свое наследие в словах. Пройдя инициацию, женщина могла вступить в брак, и именно от слова «жена» было образовано слово «жених», а никак не наоборот. Существовала и плата за мужа — вира (уже во времена Русской Правды вира стала платой за некий ущерб, например за убийство человека). Слово «вир» означает «забвение», а в архаике им называли переход мужчины в род жены.

Бумажная книга Электронная книга

Таинства перехода

Долгое время люди и животные, не достигшие «возраста», воспринимались как существа без пола. Это отражает то, что в индоевропейских языках слова, которые к ним применяют, в основном среднего рода: чадо, теля, котя. Даже такие обращения, как дитятко, ляля, младенчик, подразумевают незрелое существо «вне пола». Когда же инициация ушла в прошлое, появились слова «ребенок», «сын» и «дочь», которыми называют даже младенцев.

Чадо — это еще не человек, «оно» только может стать человеком когда-то потом. В северных наречиях девочку, которая еще не достигла возраста замужества, даже называли «не человековатой».

Этот вопрос исследовали многие специалисты разных областей: историки Владимир Пропп и Евгений Новиков (1826–1903), культуролог Мирча Элиаде (1907–1986), психолог Эрих Нойманн (1905–1960), филолог Софья Агранович (1944–2005). И все они сходятся во мнении, что инициация была связана с наступлением половой зрелости.

Во время инициации человек сам проходил путь от биологического состояния к социальному. Веками позже, когда место посвящения заняло крещение, «обмен» биологического существа на социальное совершали в храме крестные родители младенца, при этом было очевидно, что по своей социальной значимости малыш не равен взрослому.

Процессы посвящения растягивались на много лет — от крещения и до свадебных ритуалов, и полноценным членом общества считался человек, вступивший в брак.

Два вида инициации: возрастная и специализированная

Мирча Элиаде, религиовед и историк религии, выделял два вида инициации. Возрастная открывала подросткам доступ к сакральным знаниям племени и к сексуальности. Считалось, что в это время из подростка рождался человек.

В специализированной инициации происходила трансформация более высокого уровня. В ее процессе из обычного человека рождался сверхчеловек — способный творить подобно демиургу и общаться с божествами, предками и духами. И действительно, по текстам сказок можно проследить, что как минимум женская инициация была разбита на два крупных этапа:

1. Доказательство человечности. Здесь героиня обретала знания о теле, понимание табу. Именно это отражают сказки «Морозко», «Дочь и падчерица» и «Гуси-лебеди».

2. Доказательство божественности. Женщина получала творческие способности: плясать, петь, играть на музыкальном инструменте; осваивала архаическую медицину; училась применять магию и гипноз (вспомните манипуляции с гребнями и полотенцами). Примерами могут служить сказки «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная» и «Баба Яга».

«Царевна-лягушка» и «Василиса Прекрасная» здесь наиболее интересны. Если помните, Василиса постигала у Бабы Яги премудрости архаической медицины, а Царевна-лягушка, прошедшая инициацию не до конца, при содействии невидимых обычным людям помощниц ткала особенные ткани и пекла необычные хлеба. При этом Василиса не танцевала, а Царевна-лягушка не знала медицины.

В понимании архаичного человека женственность и божественность были очень близки и порой эти категории переходили из одной в другую. Судя по сказкам, посвящение в люди проходило круглый год, а вот у испытаний прослеживается сезонность. Летом и осенью неофитов испытывали голодом и жаждой, а зимой — голодом и холодами.

На то, что инициация проходила в несколько этапов, косвенно может указывать большая продолжительность процесса. Да, сказки «помнят» и об этом! Например, главная героиня в «Двух сестрах» жила у Бабы Яги год, а Царевна-лягушка носила лягушачью шкуру целых три. Доказав, что она человек, молодая женщина при определенных обстоятельствах могла остаться в услужении у Бабы Яги и получить от нее сакральные знания.

Бумажная книга Электронная книга

Инициация и изоляция

С инициацией во многих культурах неразрывно связана изоляция, на что, безусловно, повлиял матриархальный культ Великой Матери. Племя (или род) изгоняло неофита, и тот отправлялся — или был вынужден отправиться — проходить посвящение. Утрата «маточного рая», родной пещеры, удаление от хорошо знакомых мест и домашнего очага вели к инициации, а инициация — ко второму рождению.

В сказках о женской инициации героини лишаются крова и вынуждены отправиться — как правило, к Бабе Яге — проходить инициацию. Здесь можно вспомнить «Девушку в колодце», «Двух сестер», «Василису Прекрасную», «Бабу Ягу». В этих сказках изгнание не называется прямо, оно всегда имеет другие «причины».

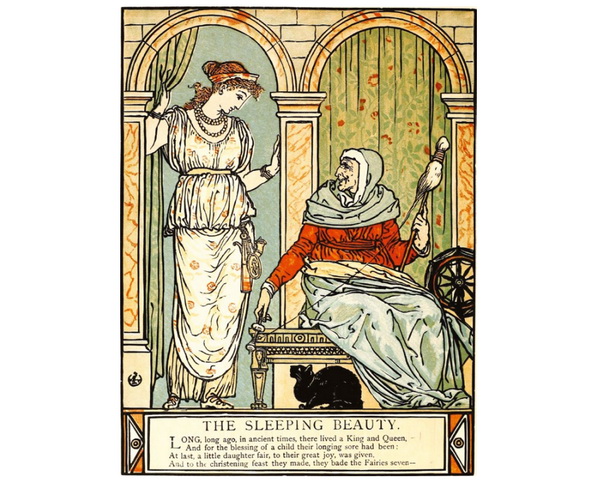

Мачехи или старшие женщины в семье отправляют девушек за огнем, утопленным веретеном, ниткой с иголкой. Причем героини не стараются избежать встречи с Бабой Ягой. Например, перед тем как пойти в лес, девочка из сказки заходит к родной тетке, и та учит ее, как правильно себя вести, что делать в разных ситуациях, но не уберегает ее от опасной встречи. (речь о сказке «Баба Яга» из «Народных русских сказок А. Н. Афанасьева». Т. 1. С. 156, сказка № 103.)

Иллюстрация Уолтера Крейна к сказке «Спящая красавица»

В других историях просматривается мотив удерживания. Об этом рассказывают «Бычок — черный бочок, белые копытца» (главная героиня — Нюрочка-девчурочка) и нижегородский вариант сказки «Снегурушка»: здесь девочки несколько раз пытаются сбежать, но Баба Яга догоняет их и возвращает в свою избушку.

Вариантом этого мотива можно счесть удавшийся побег героинь в сказках «Гуси-лебеди» и «Баба Яга», где Баба Яга и устраивает погоню. В хтонической шкуре удерживают и Царевну-лягушку.

Любой обряд перехода подразумевал проживание мифа о сотворении и рождении или перерождении, приобщение через временную смерть к миру предков. Древние верили, что человек может понять себя, если помнит себя от начала начал. Вот почему испытания во время женской инициации напоминали то, что переживает находящийся в утробе плод: удерживание, выталкивание-удерживание, проход по родовым путям.

После удерживания в безопасной среде матки начинается выталкивание, а затем следуют проход по родовым путям и появление на свет. И если своего рождения человек не помнит, то ритуалы перехода были выстроены так, чтобы неофит никогда их не забыл.

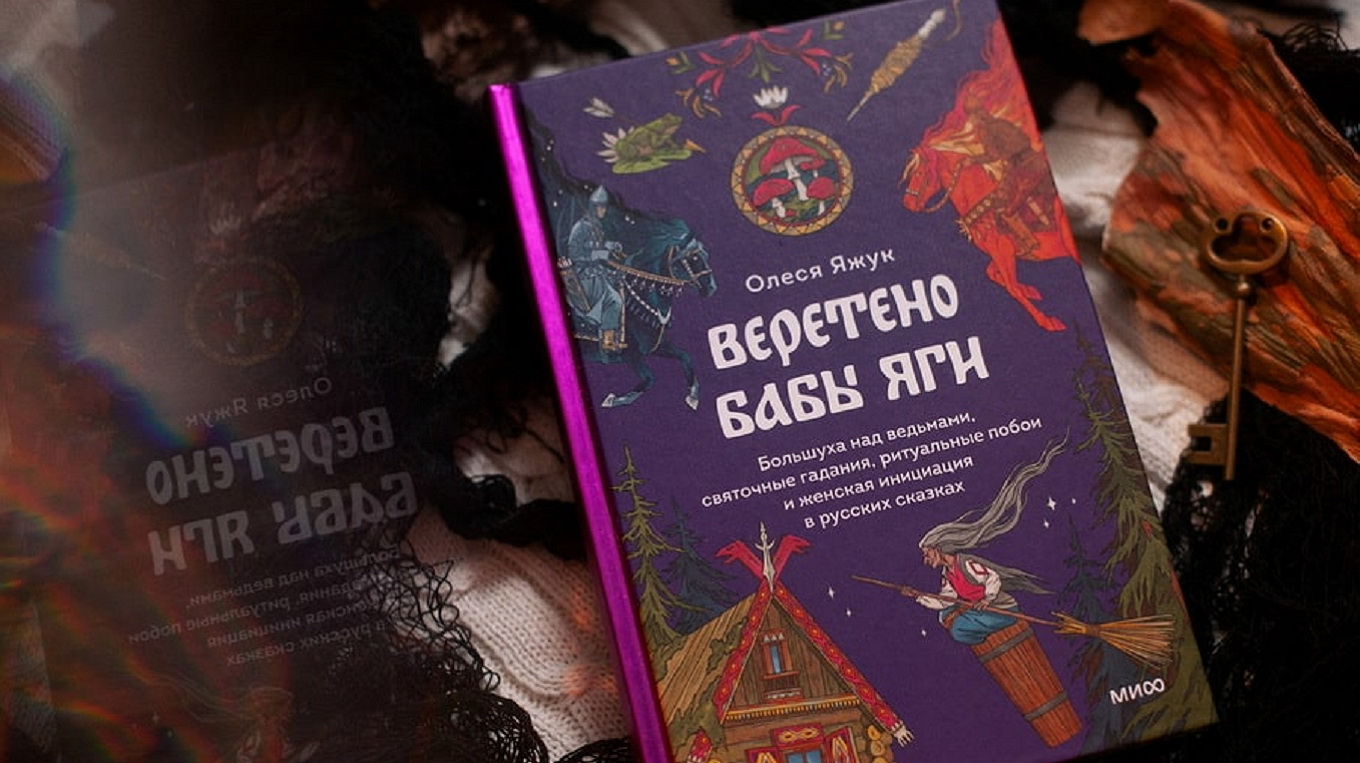

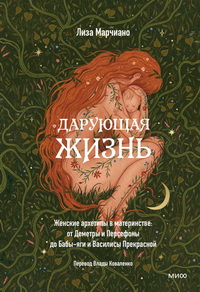

По материалам книг «Веретено Бабы Яги», «Дарующая жизнь», «Путешествие героини».