Что читать пишущему человеку? Как придумывать хиты? Какие литературные приемы использовать, а от каких бежать? Что сокращать, а что — оставлять?

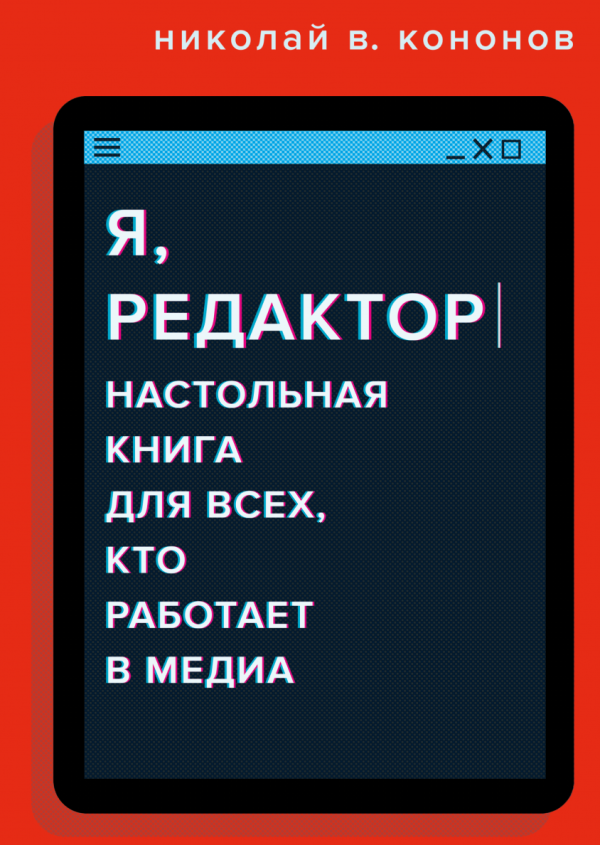

Журналист и писатель Николай Кононов знает ответы на эти вопросы. Он работал во многих российских медиа: «Известиях», «Эксперте», Forbes. ru, Slon.ru и LookAtMedia. Написал бестселлер «Автор, ножницы,бумага». А в своей новой книге «Я, редактор» Кононов рассказывает, как быть редактором в современном онлайн-медиа.

Вы узнаете всё самое-самое — от сбора материала и редактуры текста до выстраивания отношений с авторами, читателями и владельцами издания. Прочитаете много классных примеров: в книге есть ссылки на материалы. И сможете сразу проверить советы на практике.

Интервью как конфликт

Нет ничего скучнее разговора, в котором один собеседник заранее восхищается другим и помогает ему выглядеть так, как тот хочет. Те же Юрий Дудь и Николай Солодников отличаются по манере вести разговор: один более напористый и прямой, другой делает акцент на задушевность. Но оба добиваются своей цели, получая ответы на вопросы, содержащие потенциал для спора и конфликта.

Читатель не дурак и поймет, что, уходя от ответов и проявляя агрессию, ньюсмейкер прячет скелеты в шкафы и именно эти скелеты заставляют его плясать джигу. Источник

Интервью читается как творение сценариста Аарона Соркина, который утверждал, что диалог должен напоминать перестрелку в боевике: прыжки, смена позиций, погоня, смена оружия, неожиданные хитрые трюки и финальный твист, когда антагонист всё же уходит от протагониста.

Так или иначе, правило одно: всех гуру, авторитетов, лидеров, заслуженных мастеров искусств и спорта нужно уверенно отправлять под нож острых вопросов. Чем более авторитетен ньюсмейкер, тем жестче должна быть внутренняя позиция автора по отношению к нему.

Штамп, предубеждение, стереотип

Штампы лезут к нам в голову, и мы всю профессиональную жизнь с ними боремся, чтобы уточнить этот мир, не заслонять его потрясающие картины туманными словами общего назначения.

Штампы легко отловить и уточнить, а вот внутренние установки живут внутри нас. И даже если мы не добавляем в текст свои трактовки, то всё равно подбираем для их описания те или иные слова, несущие определенные оттенки смысла.

«Любому редактору сложно быть до конца объективным и трезвым судьей. Но стремиться к этому — очень и очень важная интенция», — пишет Николай Кононов. Источник

Как бы ни был мерзок герой, его взгляд не должен быть хищным или приторно сладким. Как бы ни дрожал от восторга автор перед ньюсмейкером, интонация повествования о младых годах главного действующего лица не должна выдавать восхищения.

Опиши, не рассказывай — гласит древнее правило. Будь осторожен с проникновением оценок в описание, уточним мы.

Проблема воздуха: что сокращать, а что дописывать

У текста есть малозаметное глазу погрузившегося в него редактора свойство. Будучи максимально высушенным, лишенным всякой «воды» и тяжелых вводных конструкций, он внезапно сжимается и оставляет у читателя ощущение, что он глотает таблетки не запивая. Именно из сцепки конструкций и оборотов, кажущихся избыточными, возникает оригинальная авторская интонация.

Каждый случай уникален, и общее правило здесь можно вывести только такое: один абзац — один новый поворот сюжета. Для лонгрида можно сделать послабление и сказать «два абзаца», учитывая, что глупо обрывать или сжимать в несколько предложений захватывающий эпизод лишь потому, что так нужно.

Зачем нужны спецпроекты?

Спецпроект — по сути, отдельное медиа. Он нужен, когда издание хочет закрыть какую-то огромную тему, дав исчерпывающие ответы или ссылки на все важные вопросы читателя. В 2021 году инфоповод — необязательное условие для выпуска контента в любом жанре, кроме собственно новости. А спецпроект может тянуться целый год, если появляются всё новые и новые истории.

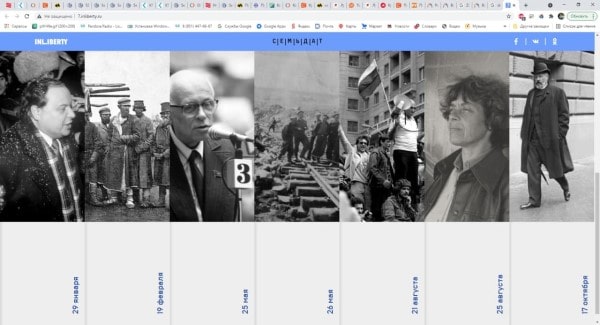

Так выглядит спецпроект «Семь дат»

Типичный кейс со спецпроектом, привязанным к календарю, — это «Семь дат» проекта InLiberty. Авторы взяли семь событий из истории СССР, важность которых неочевидна публике и при этом неоспорима. Норильское восстание политзаключенных, протест диссидентов на Красной площади в 1968 году, расстрел бунта рабочих в Новочеркасске и другие.

Успешный спецпроект обладает продуманной структурой и внутренней драматургией. Он посвящен одной макротеме, которая раскрывается разными визуальными средствами, и содержит оригинальный мультимедийный трюк, способствующий «залипанию» читателя.

Что еще в книге:

- «Детские», открытые вопросы — самые точные

- Тема статьи = два простых предложения. А лучше одно

- Что такое нуль-позиция?

- Литературные приемы, уместные в медиа

- «Я вам этого не говорил»: особенности использования косвенной и прямой речи

- Что должен знать главред

… и многое-многое другое.

«Опытный редактор учит автора писать так, чтобы: а) каждый новый абзац содержал новый поворот сюжета; б) каждое предложение хотелось поцеловать», — говорит Николай Кононов. Его книга — это сборник ценнейших советов. Чтобы хороших текстов стало больше.

По материалам книги «Я, редактор»

P.S.: Подписывайтесь на нашу рассылку по творческим книгам. Будете первыми узнавать о скидках и получать самые-самые отрывки из книг. Мы присылаем только самое интересное.

Обложка: pexels